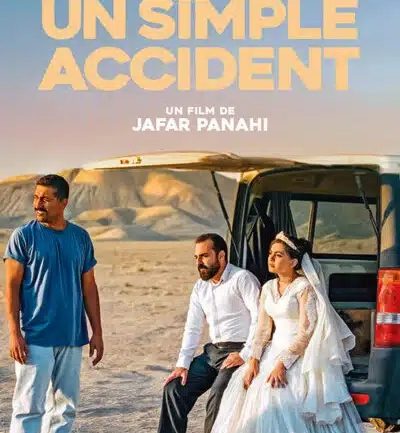

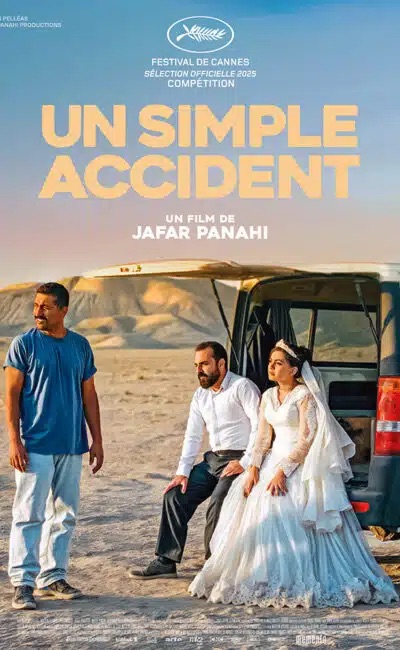

Un simple accident. Présenté en compétition officielle. Palme d’Or.

Près de Téhéran, un banal trajet en voiture mène à un vertigineux engrenage.

Jafar Panahi sait y faire. Lui que j’ai découvert à Cannes ne cesse de m’épater. Sa forme de cinéma convient parfaitement au type de message qu’il souhaite véhiculer. Toujours ce niveau suffisant de fiction pour nous happer et cette façon, implacable, de dénoncer tout en subtilité, le monde alentour, ses abus, ses bassesses… Et au milieu de tout cela, ces femmes et ces hommes qui se débattent, comme ils le peuvent et tant qu’ils le peuvent. Le tout forme systématiquement un savant mélange de fiction donc et de mélo, et de documentation filmée. Un savant mélange pour créer un docu-fiction de qualité et avec, raffler une Palme. Amplement méritée.

On se souviendra de ce road-trip dont la montée en puissance est réelle et bien rythmée ! Ces quelques instants qui instillent la loufoquerie mais cette chape de plomb qui rôde tout autour, qui plane au dessus. Reste ce rôle de femme photographe qui prend tout sa place dans la dernière partie du film et bien évidemment, cette scène finale…

Ces pas qui sont ceux de l’humanité ou au contraire, d’une haine sans merci et sans fin… Le cinéma nous donne la possibilité d’espérer pour la première option. Mais n’enlève en rien la réalité brute, brutale et douloureuse qui nous entoure. Puissant et parlant.

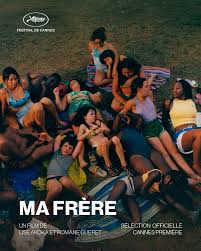

Ma frère. Présenté dans le cadre de Cannes Premières.

Paris, Place des Fêtes, un quartier populaire du 19ème arrondissement.

Shaï et Djeneba ont 19 ans et sont copines depuis toujours.

L’une est encombrée par une famille étouffante. L’autre par une trop grande solitude. Le temps d’un été, elles sont animatrices dans une colonie de vacances, loin des tours au pied desquelles elles ont grandi, pas tout à fait sorties de l’enfance mais pourtant officiellement responsables d’une tribu d’enfants de 6 à 10 ans.

À l’aube de l’âge adulte, elles vont devoir faire des choix pour grandir et réinventer leur amitié.

Comme j’ai aimé me retrouver au coeur de cette colo full love ! Mon émotion fut réelle et grande face à un tel naturel, une telle vitalité d’esprit. La caméra capte toute la richesse et la largeur d’esprit de chacun de ces jeunes (enfants et moniteurs) que la société, ne tournons pas autour du pot, a bien vite fait de mettre dans une case. Pas la case la plus prometteuse.

Or le film dit et prouve par le menu que nous sommes bien plus (faudra t-il encore le répéter ?) que ce que nous représentons. Halte justement aux représentations ! Nous sommes un tout, une multitude, un multiplicité de traits de caractères et tous, oui tous, propices à l’apprentissage, à l’ouverture. C’est là ce qui nous rend humain. Par essence, étant uniques, l’autre est forcément différent de nous… S’ouvrir à lui / elle n’est qu’un gage d’apprentissage, de richesse. Tous ensemble, on est fort et riche de toutes nos singularités qui viennent se multiplier.

Et puis l’enfance et son naturel désarmant, cet âge de tous les possibles. Dignement et intelligemment filmée.

Résurrection. Présenté en compétition officielle.

Dans un futur post-apocalyptique, une femme ranime un androïde en lui contant l’histoire de la Chine : dans Résurrection, présenté en Compétition, le cinéaste chinois Bi Gan poursuit son exploration des frontières entre réel et imaginaire. Il signe une odyssée sensorielle, entre science-fiction et poésie visuelle, où mémoire et technologie se confondent.

C’est là de la poésie, un conte, une odyssée… Un voyage à travers le cinéma, depuis qu’il existe. Et l’enchantement est total !

Si la forme peut désarmer – il n’est pas ici question de se raccrocher à un quelconque scénario – il faut accepter le lâcher prise qu’exige le film pour vivre le voyage.

C’est ensuite au delà des mots que ça se passe. Et le trajet est hypnotique.

Tant qu’il y aura du cinéma !